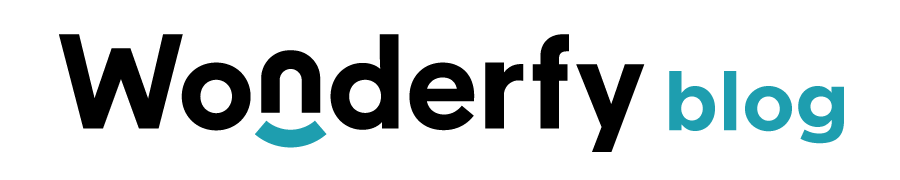

2025年9月14日(日)、「シンクシンクカップ2025 〜みんなで、いちばんわくわくする日〜」が、日本科学未来館(東京都江東区)で開催されました。

第三回となる今大会には、全国から集まった子どもたち400名と、カンボジアからも去年大会の入賞者を含む13名が参加しました。未来館の展示と連動したクイズラリーや企業協賛ブース、カンボジアからの参加者との交流会など、今回初めての取り組みも行われ、「学びを楽しむ」体験をみんなで共有できる一日となりました。

今回の記事では、「実際の大会の流れ」「問題を『親子で楽しめること』の意味」「大会で出題された問題」「入賞者一覧」について紹介していきます。

まずは親子で問題に挑戦!大会ミッション前の「親子ミッション」

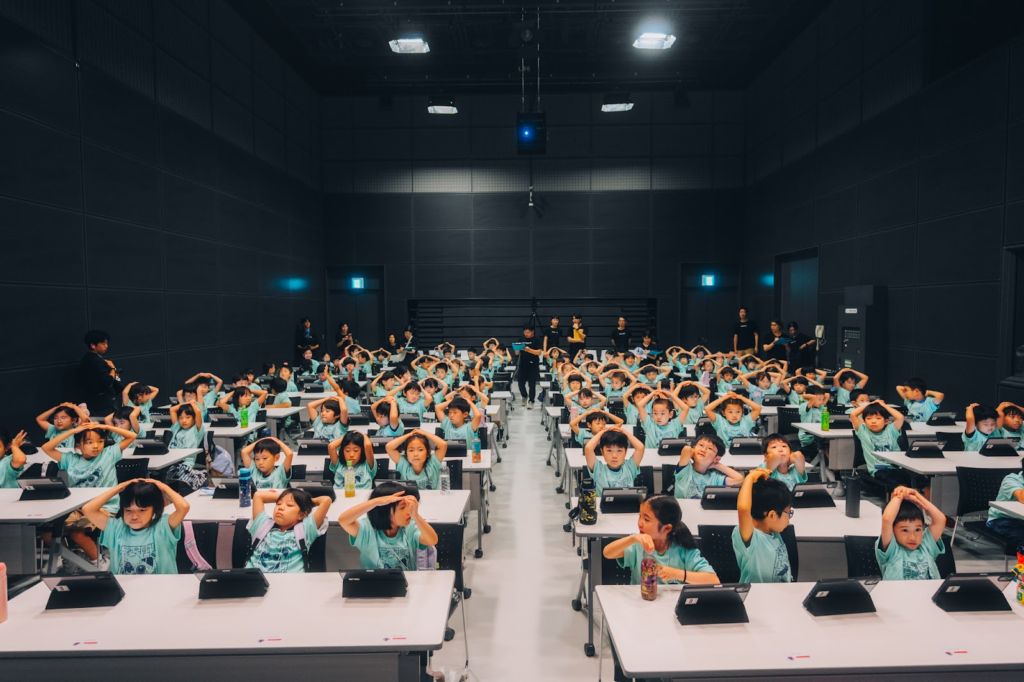

『シンクシンク』のスコアを競う大会ミッションの前に、まずはウォーミングアップとして、未来館ホールにて「親子ミッション」が開催されました。子どもたちはお揃いのTシャツを身につけ、それぞれのシンクシンクカップが始まりました。

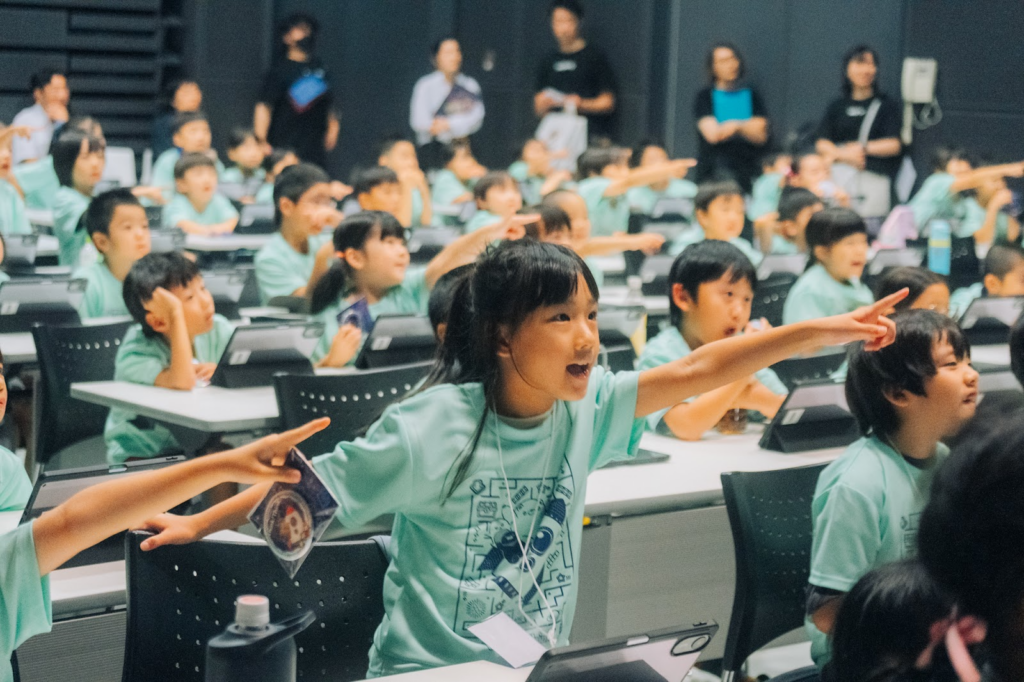

親子ミッションでは、自分で好きな数字を入れてビンゴカードを作ったあと、『シンクシンク』の問題がステージのスクリーンにランダムに出題されます。その問題の答えの数字がカードの中にあれば丸をつけていき、ビンゴが成立すればクリアとなります。

最初は少し緊張した面持ちだった子どもたちも、馴染みのある『シンクシンク』の問題を親子で一緒に解くうちに、いきいきとした表情に変わっていきました。

親子で協力して問題を解くとき、「保護者が子どもに教えてあげる」だけでなく「子どもが保護者に問題について教えてあげる」ような場面があるのも、『シンクシンク』の問題ならでは。子どもと大人が同じ目線で「考える楽しさ」を共有できる問題だからこそ、親子で楽しむ体験が特別なものになります。

最初にビンゴができた人に、会場のみんなが自然と拍手でお祝いするような、あたたかな雰囲気の親子ミッションの後、会場を変えてイノベーションホールで大会ミッションが始まりました。

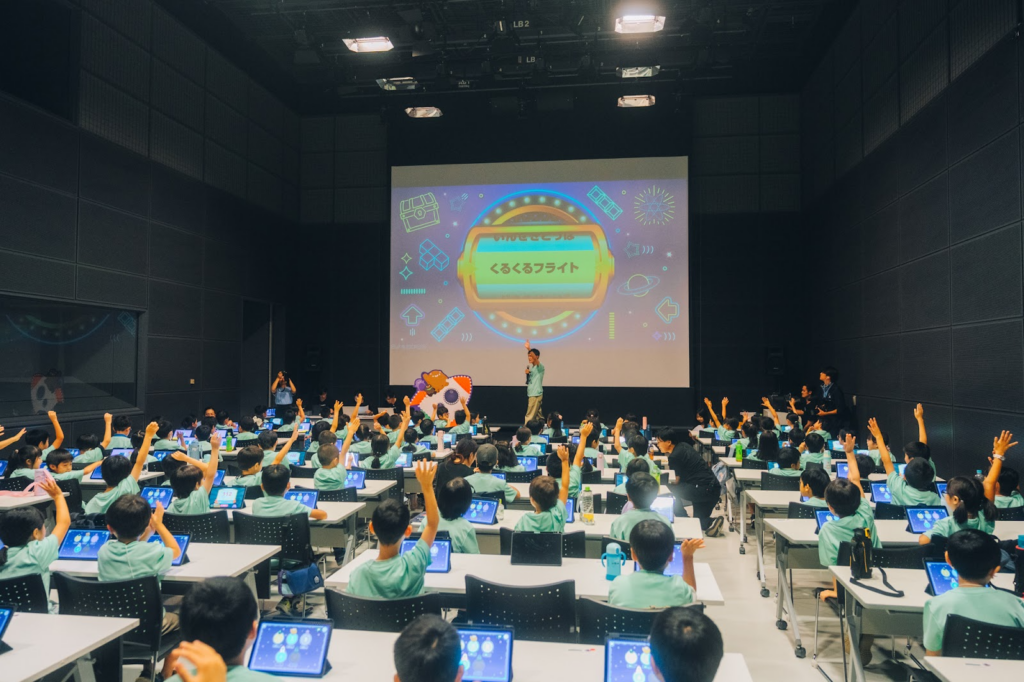

「どの問題が出るかな?」ルーレットで決まる瞬間も、わくわくいっぱいのお祭り体験

大会ミッションでは、年中長の部は3種類、それ以外の部は5種類の問題が、それぞれ3分間ずつ出題されました。どの問題が出るかは、当日にルーレットで1つずつ発表されます。お気に入りの問題名を思わず口にする子や、決まった問題を見て大喜びする子もいて、問題が決まる瞬間も大会の盛り上がりをさらに引き立てました。

問題が始まると、あちこちから「できた!」の声があがり、問題を解く手応えに笑みをこぼすこともありました。

「もう一回やりたい!」大会ミッション参加者インタビュー

実際に大会に参加した子どもたちに、問題についてインタビューを行いました。

今日やった問題で一番楽しかった問題は?

おたからピラミッド」が楽しかった!最大までいけたから。最初は簡単だったけど、だんだんと難しくなっていって。緑の問題(レベルアップ問題)に、周りの子よりも早くいけてびっくりした!もう一回大会をやりたい!

「どっちとおる」かな。30秒くらいで13問くらいクリアした。図形の問題が好き。

次にまた大会があるとしたら、どんな問題がでてほしい?

ひとふででんきゅう!得意だから、すいすいいけるんじゃないかなーって。つなげレールもいいな。1120点までいったことがあるよ!

「シンクシンク」はオンラインで楽しめる教材ですが、年に一度リアルの場に集まって、お互いの健闘を讃えあう体験が、普段の学びへの意欲をさらに引き出してくれます。

みんなで一緒にやる場では、「他の子は、こんなふうに解くんだ!」「自分って、こういうことが得意なのかも?」といった様々な刺激が生まれます。ワンダーファイでは、自社開催の教室といったリアルな場で、子どもたちからフィードバックを受けながら教材を開発することを大切にしています。

大会のあとは、ブースで様々な知育コンテンツを体験

大会ミッションで問題を解いたあとも、まだまだシンクシンクカップを楽しめます。協賛企業によるブースや、ワンダーファイのSTEAM通信教材のワンダーボックスを体験できるコーナー、未来館の展示と連動したクイズラリーといった多様なコンテンツが提供されました。

大会ミッションで出題された問題を一部紹介

年中長の部:おたからピラミッド

一段ずつ昇り降りしながらゴールを目指す迷路です。迷路を楽しむことを通して、平面上に描かれた図形を立体としてとらえる空間認識力や、段数の差を把握する集中力が養われます。

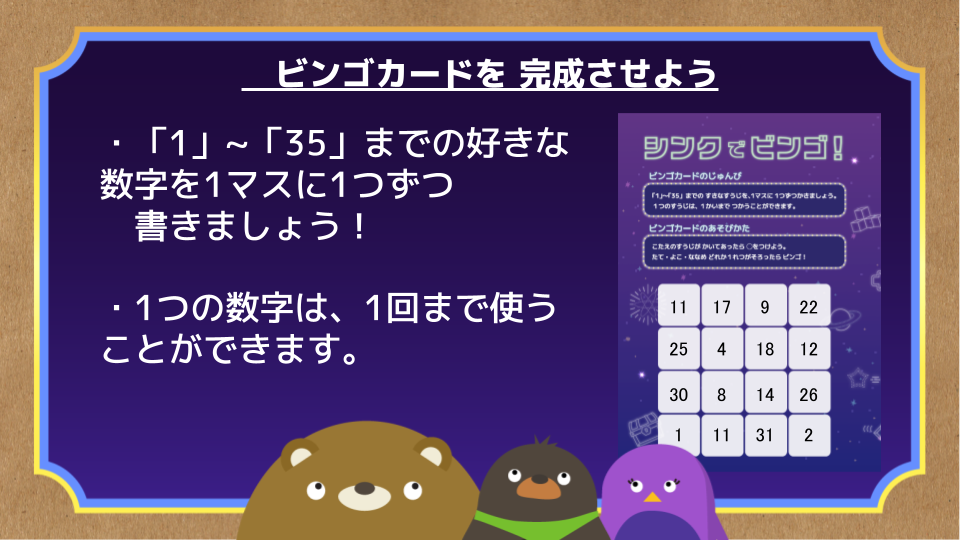

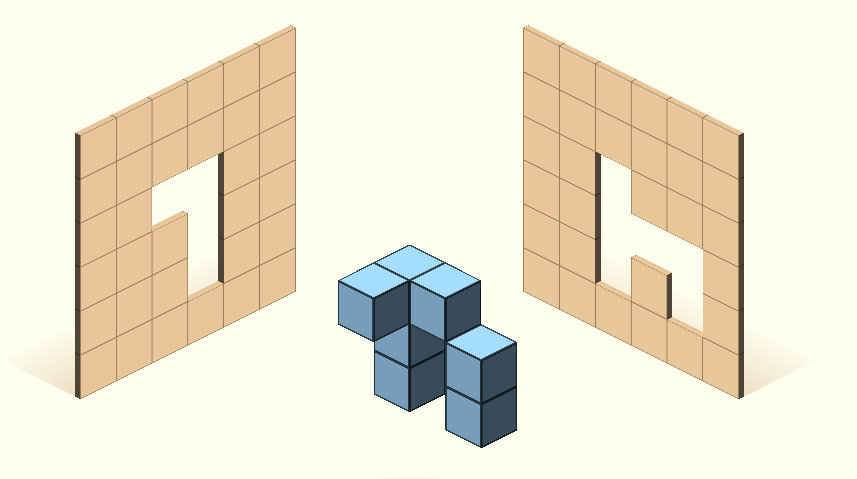

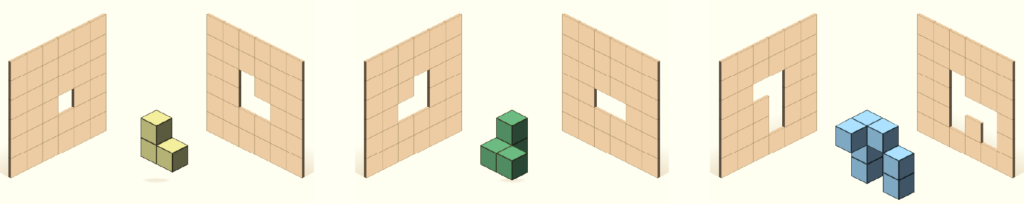

1–2年生の部:どっちとおる

立体が左右どちらのパネルなら通過できるかを考える問題です。立体を別の方向から見るとどう見え方が変わるかを頭の中で正確にイメージすることで、空間認識力が培われます。

3–4年生の部:どうろせいび

限られた手数でバスが通れるようにする問題です。「このブロックを壊すと、このブロックがここに落ちる」とイメージしながら試行錯誤を重ねることで、空間認識力が育まれます。

5–6年生&中学生の部:モンスターボム

全部のモンスターに爆風が届くように、ボムを配置する問題です。全体を俯瞰して置く場所の候補を見極める平面認識力、試してうまくいかなければ除外して絞っていく試行錯誤の力が養われます。

受賞者のみなさん

年中長の部

優勝:うえのやま あかねさん

受賞コメント

優勝できて嬉しいです。

4歳から、毎日タブレットで「シンクシンク」をやっていて、1位をとることもよくあります。

お父さんとお母さんがいないところで、1人でプレイするのはどんな感じかなと少しドキドキしていたけれど、全然大丈夫でした!

準優勝:つじの えいたさん

3位入賞:わたなべ さとるさん

4位入賞:なかうら るいさん

5位入賞:かがみ ゆうりさん

1–2年生の部

優勝:なかだ きはるさん

受賞コメント

最高の気分です!

去年参加したときは入賞すらできなかったけれど、去年の悔しさが自分を強くしてくれたんじゃないかと思っています。

今年は、「参加が決まったよ」とお父さんに言われてからは、毎日家で練習してきました。

出題された「どっちとおる」は得意な問題だったので、運も味方してくれたと思います。

準優勝:いとう ひろきさん

3位入賞:ひらいわ たくとさん

4位入賞:なかじま けいさん

5位入賞:ほりま ゆいさん

3–4年生の部

優勝:やすいゆうまさん

受賞コメント

どの問題も楽しかったです。途中ちょっと間違えてしまった問題もあったけれど、最後に優勝できて嬉しいです。

去年参加したときは4位で悔しかったので、今年こそは優勝したいと思っていました。

正解したり、間違えたりを何回も繰り返しながら、毎日問題に挑戦してきました。やる気に火がついたまま、最後まで頑張れてよかったです!

準優勝:こぎそ りょうさん

3位入賞:はらだ たくやさん

4位入賞:いちのせ こはるさん

5位入賞:くどう よしなおさん

5–6年生&中学生の部

優勝:たけだはるきさん

受賞コメント

1番得意な「おたからピラミッド」の問題が出たので、かなり手応えがありました。

もしかしたら5位以内に入れるのではと思っていましたが、まさか優勝できるとは思っていなかったので、嬉しいです。

小学生の頃から『シンクシンク』をやっています。中学にあがってからは少し離れてしまっていたのですが、参加が決まってからもう一度やり始めました。参加できてよかったです!

準優勝:たけだ ゆうきさん

3位入賞:さとう しのさん

4位入賞:さとう りつさん

5位入賞:やすだ あきのりさん

代表コメント

ワンダーファイ代表 川島 慶

毎日の『シンクシンク』での体験が子どもたちの考える力を育む一方で、年に一度のイベントには特別な価値があります。それは、子どもたちが「考えること」を好きになるご縁を結ぶことです。

何かを好きになることは、誰かと友達になるのと少し似ています。大人が望んだからといって、必ずそうなるわけではありませんが、きっかけやご縁をつくることはできる。

会場の熱気のなか、全国や海外の仲間と一緒に挑戦したことで、子どもたちが「考えること」とのご縁をさらに深められているといいなと思います。

これからも私たちは、アプリや通信教材、研究授業、そして今回のようなイベントを通して、子どもたちのワクワクやドキドキする気持ちを引き出していきたいと考えています。