「遊びが、子どもの学びを育てる」——。2025年夏に開催されたイベント『AERA with Kidsサマーフェスタ』にて、ワンダーファイが”算数を楽しむ”をテーマにセッションを行いました。

登壇したのは、教育界のノーベル賞と言われる「グローバルティーチャープライズ」トップ10に2019年に選出された正頭先生と、ワンダーファイ代表の川島。「大人が変われば子どもも変わる」というメッセージと共に、親子で一緒に楽しみながら学ぶことの重要性が語られた当日の様子をレポートします。

講演の様子は動画もあります。ぜひ合わせてご覧ください!

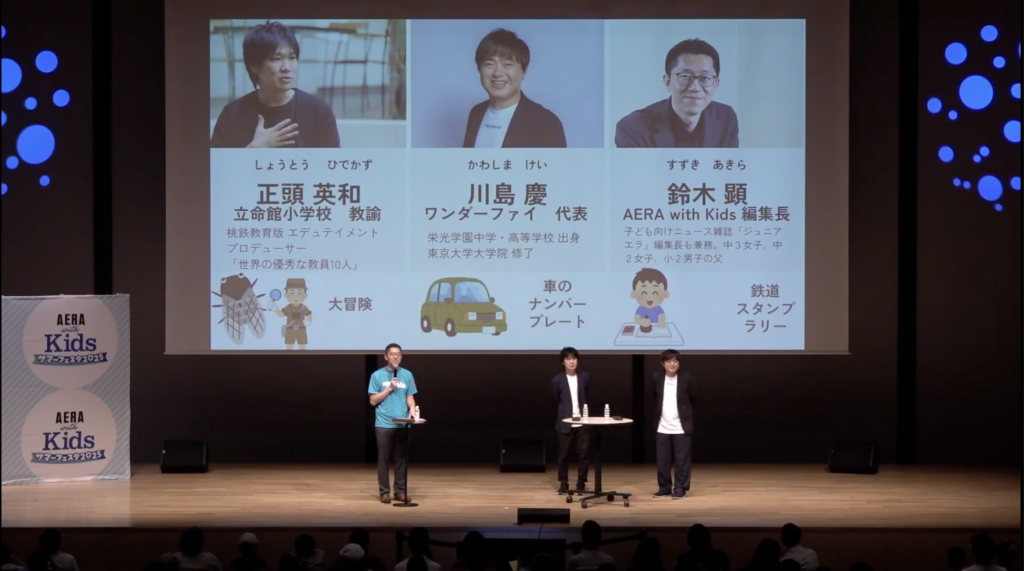

登壇者紹介

・正頭 英和 立命館小学校 教諭

・川島 慶 ワンダーファイ株式会社 代表

ファシリテーター

・鈴木 顕 AERA with Kids 編集長

鈴木編集長(以下、鈴木): 皆さんこんにちは。司会進行を務めます、AERA with Kids編集長の鈴木です。『算数を楽しむ遊びが学びを育てる』というテーマで、皆さんとクイズをやりながら一緒に勉強していきたいと思います。

それではゲストをお迎えします。正頭先生、川島先生、よろしくお願いします。

簡単にお二人のプロフィールをご紹介させていただきます。

正頭先生は、立命館小学校の先生でいらっしゃいます。教育界のノーベル賞と言われる「グローバル・ティーチャー賞」トップ10に、日本の小学校の先生として初めて選ばれた先生です。ところで、皆さん「桃太郎電鉄」知っていますか?

私も桃鉄が大好きなんですけど、今、教育版の桃鉄が学校で導入されているんですね。学校で桃鉄をやったことがある人はいますか?

正頭英和先生(以下、正頭): ありがとうございます、嬉しいです。

鈴木: そして、奥にいらっしゃるのが川島先生です。川島先生は、花まる学習会で「なぞぺー」シリーズの制作に関わられ、その後ワンダーファイという会社を設立されました。

『シンクシンク』というアプリ、やったことがある人はいますか?たくさんいますね!それを作った方です。今、お家でSTEAM教育が学べる『ワンダーボックス』という教材を2020年にリリースされています。川島先生、みんな『シンクシンク』をやっていましたね。

川島慶(以下、川島): ありがとうございます!

算数が好きになる?先生たちの夏休みの思い出

鈴木: さて、自己紹介スライドの下にイラストがありますね。お二人の夏休みの思い出を聞いてみたいと思います。正頭先生、いかがですか?

正頭: 私は夏休みになると、一人でおじいちゃんの家に行くのが恒例でした。電車で1時間ぐらいだったんですけど、小学生の自分が一人で電車に乗っておじいちゃんの家に行くというのは、当時の私には大冒険でしたね。着いてからはセミ取りをしたり、近くの大きい図書館でおじいちゃんと一緒に本を読んだりするのが日課で、夏休みはいつも「冒険」という印象でした。

鈴木: 冒険の夏休み、素敵ですね。皆さんは一人で電車に乗ったことありますか?…あまりいないかな? 私の小学生の時は結構ありましたが、最近は少ないかもしれませんね。

正頭: 時代もあるのかもしれませんね。

鈴木: ありがとうございます。川島先生は、このイラストは何でしょう?

川島: これは車のナンバープレートですね。おじいちゃんの家に行く時に車に乗って行くと、大渋滞にはまることがありました。他の家族は「何時に着くの」とイライラしていましたが、私は車のナンバープレートが大好きで、4桁の数字を見ては「ナンバープレートがたくさんある!」と喜んでいました。

「この4つの数字を足したら10になるかな」とか、「6×6=36だ!」みたいに九九を発見するとか、そういう遊びをずっとやっていました。

鈴木: 当時から天才ですね。渋滞したらご家庭でも試せそうですね。私も似たような経験があります。私は電車が好きだったんですけど、昔は切符がありましたよね。

今はICカードで「ピッ」と乗ると思いますが、昔の切符にも4桁の数字が書いてありました。私もその4桁の数字を見ながら、足し算や引き算をしてどうやったら10になるかを考えるのが大好きでした。川島先生、さすが算数の先生らしいエピソードをありがとうございました。

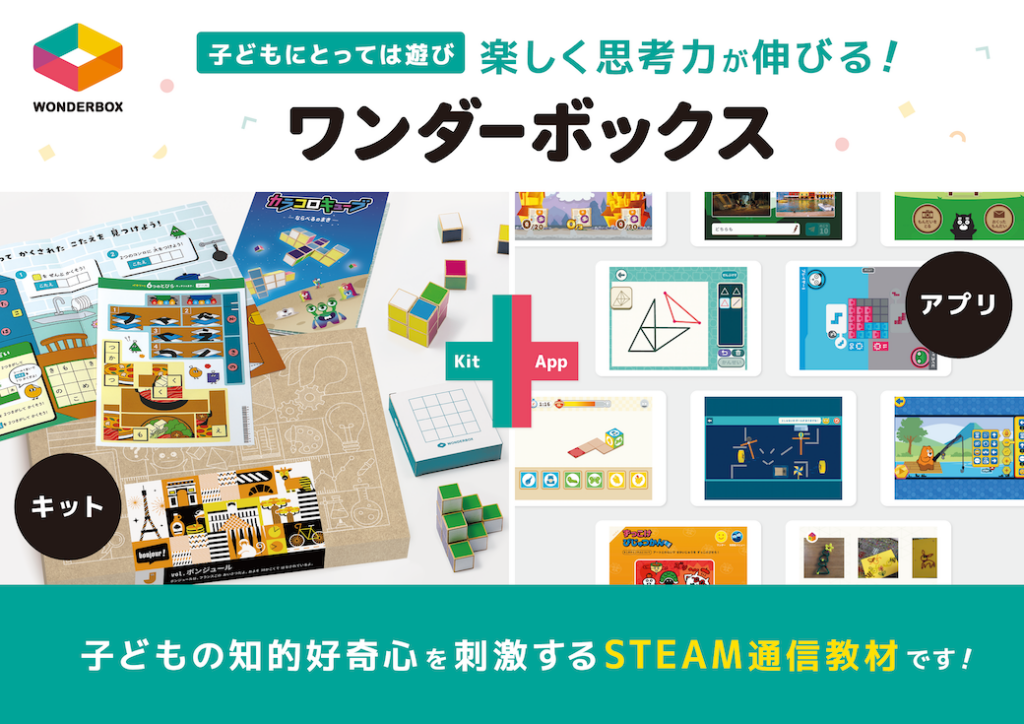

考えることを楽しむ教材『ワンダーボックス』

鈴木: さて、今日は『ワンダーボックス』のご紹介ですが、川島先生、これはどういったものですか?

川島: 『ワンダーボックス』はアプリだけでなく、毎月キットが届きます。アプリと、キットを組み合わせて、考えることを存分に楽しんでほしいという教材です。

鈴木: 正頭先生は『シンクシンク』や『ワンダーボックス』をご存知でしたか?

正頭: はい、随分前に知りました。私は立命館小学校で教えているのですが、自分の小学校でもこういうことができたらいいなと考え、ご連絡を取ったりしたこともあります。頭がすごく柔らかくなる、本当にいい教材だなとずっと思っていました。

鈴木: 学校でも活用して、勉強に使えるということですね。

正頭: そうできるといいなと思います。皆さんの学校でも、一人一台のタブレットでこういう学びができるといいですよね。

「先取り学習」より大切な「学びの足腰」

鈴木: では、ここから『ワンダーボックス』について、正頭先生にもお話を伺いたいと思います。

実は私も家で、小学校2年生の息子と一緒にやっているんです。先ほど川島先生から「遊びながら学ぶ」というお話がありましたが、保護者の方から「うちの子がひらがなを覚えない」「足し算引き算ができない」といったお悩みをよく聞きます。その点について、先生はどうお考えですか?

正頭: この『ワンダーボックス』は、スポーツで言うと「足腰を鍛える」みたいなことなんですよね。

例えば、子どもに野球をやらせたいと思って、いきなりスイングの練習をさせるのもいいですが、もしその子が途中で「サッカーをやりたい」と言い出したら、それまでの努力はあまり活かされませんよね。でも、足腰を鍛えておけば、どんなスポーツをやりたくなってもフットワークが効きます。『ワンダーボックス』は、そういう学びの「足腰」を鍛えるものだと思っています。

もう一つは、「ひらがなを書かせなきゃ」「足し算引き算をやらせなきゃ」というプレッシャーについてですが、それは学校で絶対にやることです。先取り学習でひらがなが書けるようになって小学校に入学した時、「やったことある!」とワクワクできる子もいる一方で、「もうやったのに、また学校でするの?」と、学ぶ意欲を削がれてしまう可能性もあります。

ところが、『ワンダーボックス』でやるような学びは、学校ではほとんどしません。だからこそ、幼児期にこういう学びをたくさん経験しておく方が、価値があるのではないかと思います。無理に先取りをさせるよりは、こういう教材で「学びの足腰」を鍛えておく方がいいのではないかと、心の底から思っています。

鈴木: なるほど。私たちの雑誌にも、「早く勉強させなきゃ」「まだこれができないけど大丈夫でしょうか」といった、先取り学習に関する相談がよく寄せられるのですが、あまり焦る必要はないということでしょうか?

正頭: 先取り学習自体が悪だとは思いませんが、家で散々やったことをもう一度学校でやることで、退屈してしまう子が出てくる可能性はあります。それは、子どもが目をキラキラさせて学校に行く理由を一つ奪っているかもしれない、ということです。

親子で一緒に楽しめる魅力!デジタルとフィジカルの融合

鈴木: なるほど。私も子どもと一緒にやっているのですが、最初は子どものためにと思って始めたものの、いつの間にか自分も夢中になっています。勝ち負けや、どちらができるかという競争ではなく、親子で一緒に楽しめるのがすごくいいなと感じています。川島先生、その点はいかがですか?

川島: はい。4歳〜10歳まで学齢ごとにコースが分かれていて、その子に合ったレベルで存分に楽しめるようになっています。大人が一緒に考えることも楽しめる教材になっているので、会員の方も家族で一緒に遊んでくれているという声もいただいています。

正頭: アプリで学ぶというのは、私たちの世代にはなかった学び方ですよね。ここで大事にしたいのは、「自分が教わったようには教えない」ということです。タブレットで学ぶことは、今の時代のスタンダードになりつつあります。親世代が経験してこなかったからこそ、積極的に飛び込んでいくべきだと考えています。

鈴木: 正頭先生、先取り学習とは違う学びの魅力の他に、『ワンダーボックス』の魅力はどんなところにあると思いますか?

そしてもう一つ、幼児期に大事にしてほしいのが、フィジカルな、つまり「手触りのある学び」です。『ワンダーボックス』は、アプリというデジタルの学びだけでなく、毎月キットが届いて、子どもが物理的なものに手を触れて何かを作るという体験もできます。

このデジタルの学びとフィジカルな学びの両方を実現しているのは、ありそうでなかった教材で、本当によく考えられているなと思います。子どもは夢中になりますよね!

「子ども扱い」と「子ども目線」の違い

鈴木: 川島先生、キットというのは、どういうものが届くのでしょうか?

川島: ロボットのようなものや、色のセロハンがあって重ねると色が変わる、といったものもありますね。基本的には毎月違うキットが届きます。

鈴木: 先ほど正頭先生からデジタルな学びという話がありましたが、「子どもにゲームを与えるのはどうなんだろう」という悩みも編集部によく届きます。先生はどう思われますか?

正頭: これは少し大人向けの話になりますが、そもそも「遊び」と「学び」を分けているのは大人だけです。じゃあ、子どもは何を基準にしているかというと「楽しいか、楽しくないか」でしか動いていません。

もう一つ、「子ども扱い」と「子ども目線」は違うということです。「子どもだからこの程度でいいだろう」と考えるのが「子ども扱い」。大人がやっても楽しいものを、子どもにも理解できるように届けるのが「子ども目線」です。

『ワンダーボックス』のような教材は、まさに「子ども目線」で作られています。私たち大人も、子どもと関わる上でこの「子ども目線」を持つことが非常に重要だと思います。

川島: まさにその通りで、特に10歳くらいまでの子どもに対して、大人の「こういうのが好きだろう」という予測はことごとく外れます。

ワンダーファイでは定期的に子どもたちを集めて、出来立ての教材を試してもらう機会を設けています。子どもたちは正直なので、つまらないものは「つまらない」とはっきり言います。そうやって、子どもたちに本当に楽しんでもらえるか、何度も試してから世に出しているので、子どもが楽しんでくれることは間違いないです。

鈴木: つまらないと言われたら、その教材は出さないのですか?

川島: そうですね。いろんな子どもがいるのですが、授業の中ですら乗り気にならないようであれば、それは教材側に致命的な欠陥があると考えて改善し、その上で世に出しています!

鈴木: そうやって考えられて作られているんですね。

子どもと一緒に大人も学べる

鈴木: さて、時間も迫ってきました。最後に正頭先生、今日の感想を一言いただけますか?

正頭: 日本は、子どもには習い事をさせていますが、大人は習い事をしていない傾向にありますよね。「大人が変われば子どもも変わる」というのが私のモットーです。保護者の皆さんにも、何か新しいことを始めてほしいので、習い事するのをおすすめするのですが、習い事は時間的に難しいかもしれません。だからこそ、こういう教材から始めてみてはいかがでしょうか。

子どもにやらせるだけでなく、一緒にやってみることが、共に子育てをしていく上での第一歩だと思います。『ワンダーボックス』は大人も本当に楽しめますし、脳トレにもなります。一緒に取り組むことで、きっと何かが変わるはずです。ぜひ信じて、試してみていただければと思います。

鈴木: ありがとうございます。これからも、遊びながら学ぶことを一緒に楽しんでいきましょう。今日は川島先生、正頭先生、どうもありがとうございました。

ワンダーボックス

「知的なわくわく」が、未来をひらく。

プログラミング・数理パズル・アート・理科実験など、“遊び“感覚で学べるSTEAM教材

思考力や創造力を育む通信教育『ワンダーボックス』