中学入試の「思考力元年」。「自ら考え、突破する力」を問う時代へ

今年も主要校の入試が一段落しました。

全体の印象として、表面的な知識の詰め込みでは到底対応できない、「思考力の本質」を問う問題が明らかに増えています。

各校が旧来のスタイルから脱却し、「未知の課題に対して自分で答えを見つける」力を明確に求める姿勢が見られ、後に「思考力元年」とでも呼んで振り返られるべき、そんな年だったのではと感じます。

灘中が示した新時代。歴代最高難度の平面図形問題

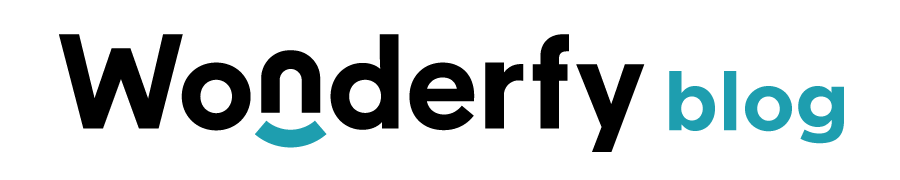

1月14日、15日に行われた灘中の試験では、これまで見たこともないような、美しい問題が多数出題されました。

中でも、1日目算数の最終問題は、昨年の開成の最終問題に対抗し、その上を行った、今年だけでなく今までの受験算数を代表する程の最高難度の平面図形問題でした。

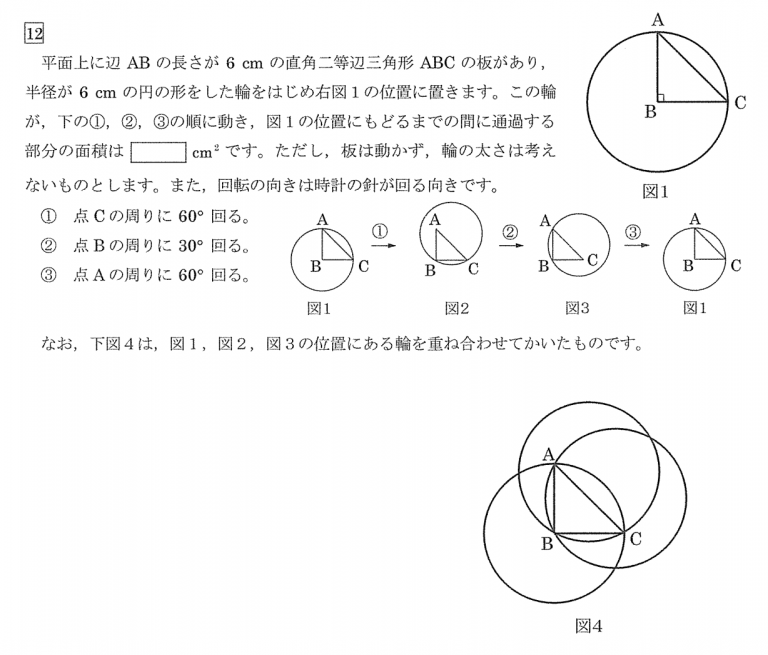

また、灘中1日目の8問目と、2日目の大問1問目も、思考力の本質を問う良問で、このふたつは私が所属する花まるグループでも扱っている問題とかなり類似していました(下図参照)。

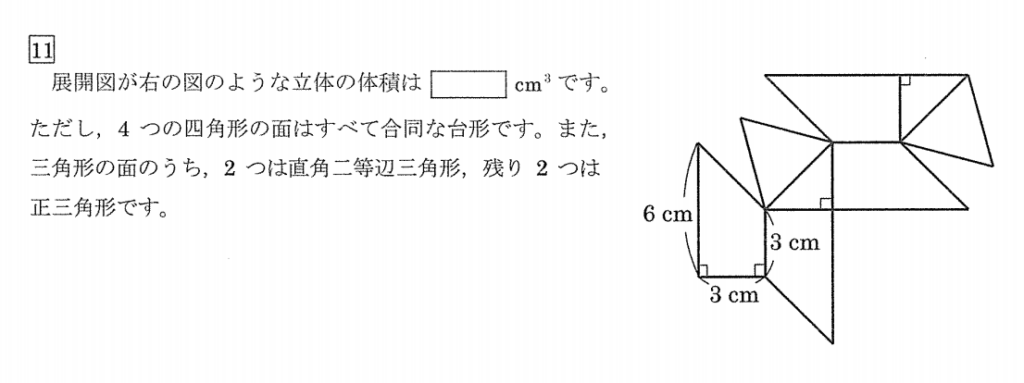

同校名物といえる、「見たこともない展開図」から組み立てられる立体の求積問題は、今年も出題されました(下図参照)。

昨年までの問題は、頭の中でイメージしきれなくても、何とか攻略する方法があるにはあったのですが、今年の問題は、そういった力技が通用しない、純粋なイメージ力を試すような問題でした。

こういった、純粋に空間図形のイメージ力そのものを問うような問題は、他に、開成、栄光、聖光、筑波大附属などでよく出題されています。

渋幕の生み出す「時代のうねり」、新時代の象徴となるか

灘中に続き、1月22日に行われた渋谷幕張の1次試験は非常に印象的でした。同校の1次試験は、最難関校受験層の謂わば「前哨戦」として知られています。

従来は、そういった受験層が同校だけの対策に時間を多く割かなくて済むような、一般的な問題が多く出題されていましたが(作図問題など独自性のある問題もありました)、今年は、明らかに受験生の思考力を意識した、難度の高い問題が増えました。

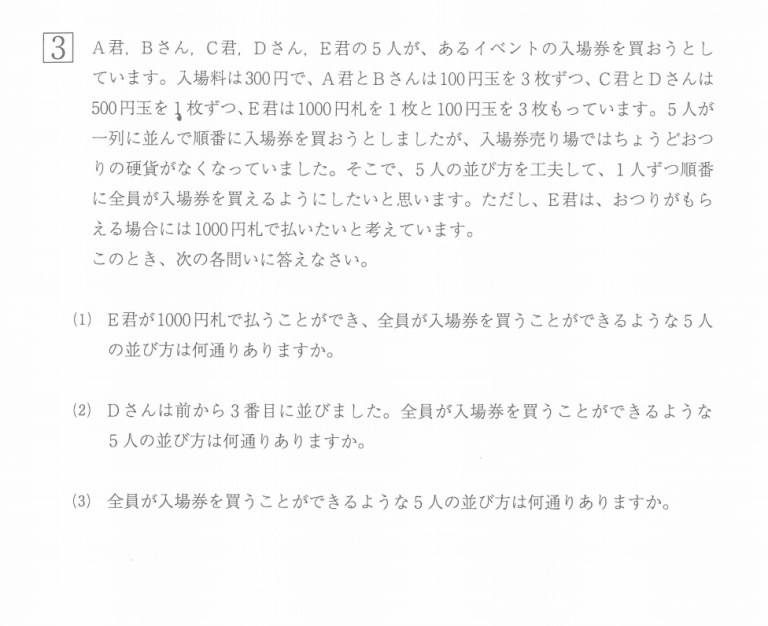

特に、大問2(3)は、解を最大化するためにどうすべきかをしっかり理解できないと解けない問題ですし、大問3は、「おつり」という生活に根ざした設定で一見優しい顔をしていますが、実は「場合の数」の最高峰と呼べるほど深みがあり、天晴れの問題でした。算数だけでなく、社会にもこれまで見られなかった「考える力」を問う問題が入り、記述式が大幅に増えるなど、明確な刷新が為されており、入試全体を通じて、意識的にモデルチェンジが図られています。

近年、同校は東大合格実績のみならず、海外の難関大学への人材輩出、新たな時代を意識した魅力的なプログラムの整備等、目覚ましい飛躍を遂げています。入試問題からも、「従来の最難関校とも比肩して戦っていく、前哨戦とは呼ばせない」とでもいうような強い意思を感じました。

開校以来、校長を務められている田村哲夫先生の「自調自考」の精神が、正に体現されつつあるのではないでしょうか。

同校の試験問題から、「大きな時代のうねり」とも言える、2月試験校の明確な変化の予兆のようなものを個人的には感じました。聖光学院の問題からも、近年似たような機運を感じます。

本当に大切なことを問い続ける。栄光、筑駒、武蔵の果たした功績

2月に入り、開成、麻布、桜蔭、女子学院、駒東、聖光、浅野からは、中学受験の奥深さを象徴するような、「思考力」を見事に問う、素晴らしい問題が次々と生まれました。

このような「考える力」を重視する中学受験の流れは、明らかに栄光、筑波大駒場、武蔵の3校によって醸成されたものであり、これはとても大きな功績だと思っています。

これらの学校は、少なくとも10年近く前から、所謂「計算問題」を一問も出題していません。

特に栄光は、他校が思考力を問うような試験内容に関心を向ける遥か前から、明確に思考力の重要性を試験問題というツールを使って訴え続けて来ました。その姿勢は挑戦的で、卒業生である私が心配に思うほどアグレッシブでしたが、他校が漸く、その「思考力」を問うスタイルに追いついたともいえる今年は、逆に少し大人しい印象を試験問題からは受けました。そんなところも天邪鬼というべきか、個人的には母校らしく憎めないところではありますが、来年はまた、独創的な問題を存分に見せつけて欲しいところです。

盟主・開成の矜恃とこれから。あまりにも高度な「知識」追求の行く末は

「中学入試界の東大」とでも言うべき、盟主・開成。

今年も、誰も解いたことのないような問題を出してやる、といった矜恃が存分に感じられる出題がありました(大問2)。平面図形への理解、その本質を突く良問で、こういった「思考力」そのものを問う傾向は、来年以降更に加速していくと思われます。

一方で、小学生がその貴重な時間をかけて身につけるべき、本質的な「考える力」を問うているとは言い難い、高度な「知識」をただ追求するような問題も、例年通り出題されました。

具体的には、例えば所謂「方程式」を使いこなせないと明らかに不利になるような内容の問題であったりするのですが、これらは本来、小学生が学習すべき範囲を超えています。とはいえ、出題される以上、準備するしかなく、結果として受験生に多大な負荷がかかっていることも事実です。

一般企業が、世界の一流企業を目指し、追随していく流れになりやすいのと同様、中学入試界も、開成に代表されるトップ校に追随していく傾向があります。同校にはその自負と責任を持ち、知識量ではなく、本質的な「思考力」を問うような素晴らしい問題を、是非多く生み出して欲しいというのが、個人的な切なる願いです。

「文化」に昇華された日本の算数。世界に誇れる良問が多く生まれた1年

ここまで、今年度の傾向を総括してきました。

中学入試そのものの是非や意義については、様々な見解がありますが、ひとつ明確に言えることがあります。ここまで触れたような学校の中学入試における算数問題の素晴らしさは、間違いなく、日本が世界に誇れる「文化」だということです。手前味噌になりますが、私が問題制作で関わらせて頂いている「世界算数」や「算数オリンピック」も日本発であり、そういった意味では同様です。

意外かもしれませんが、日本は、実は「算数大国」です。ここからは科学者である桜井進先生の受け売りですが、そのルーツは江戸時代にあるとされています。

教科書兼パズル本のような「塵劫記」という書物が、一世帯に一冊届くようなベストセラーになり、「算額」という、寺院等に貼られた問題と答えの書かれた紙を見て、その過程を論じ合う嗜みが、武士や一部の特権階級だけのものでなく、日本中に広まりました。それも、試験など全く関係なく、ただ純粋に、趣味嗜好、楽しみのためだけに、です。

明治維新で西洋の技術や文化を見事に吸収できたこと、世界に誇る鉄道技術を持てたこと、戦争からの目を見張る復興・成長を成し遂げたこと、これらは全て、こういった豊かな文化的土壌に起因する、と考えられています。

日本人は、元来、考えることが得意なのです。それを実感させてくれるような、世界を驚かせる素晴らしい問題が多く生み出された年だったと言えるでしょう。