子どもたちの知的なワクワクをひきだすコンテンツを、学生の時から次々と生み出してきた秋葉翔太。なぜ特許関連の会社からワンダーファイに転職し、副業だったパズル作成が本業になったのか。その経緯、今の仕事、そしてこれからどんなものを作っていきたいか、語ってもらいました。

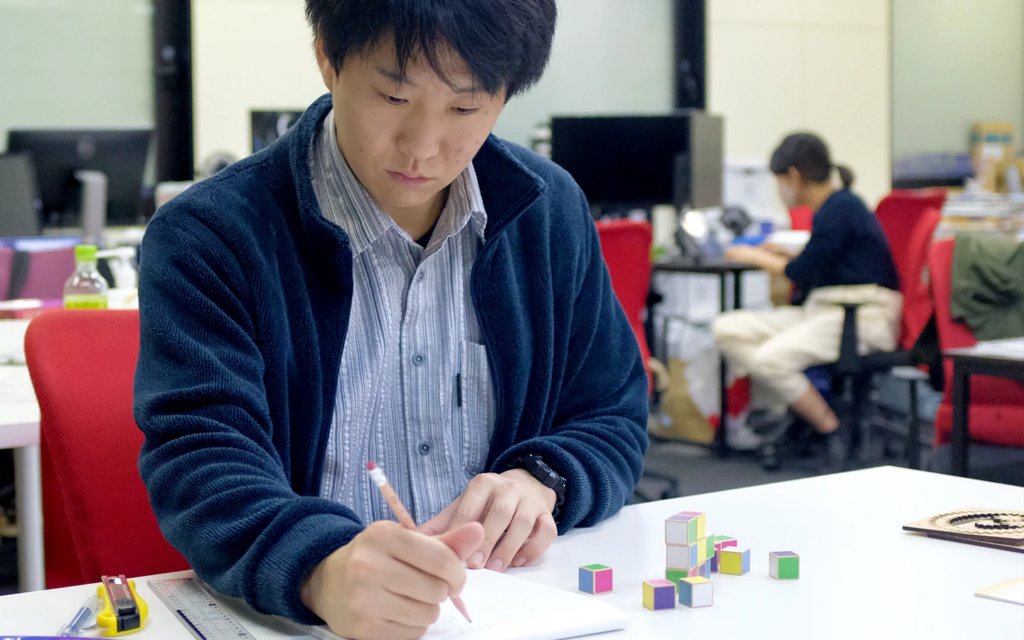

秋葉 翔太(あきば しょうた) コンテンツクリエイター

工学部応用化学科、工学系研究科応用化学専攻修士課程を経て2015年にIT系の特許関連会社に入社。発明説明書を書いて特許庁に提出する業務を行っていた。2019年にワンダーファイに転職。ワンダーファイには学生の時からアルバイトとして関わっており、会社員になってからも副業としてコンテンツ提供を行っていた。学生時代のサークルは、ペンシルパズル同好会と合唱団。知的で面白いものを求めて、MENSAや発明学会に入っていたことがある。現在はパズル懇話会という団体に入っている。

「先輩、パズル好きでしたよね?」

ワンダーファイを知ったきっかけを教えてください。

ワンダーファイで、子ども向けの思考力教材の問題を作るアルバイトをしていたサークルの後輩がきっかけでした。「先輩、パズル好きでしたよね?」と誘われて、二つ返事でアルバイトとして参入しました。

なぜコンテンツクリエイターになったんですか?

知的好奇心をそそるものに触れること、そうしたものを作ることが好きだからです。

自分にとっては趣味だったパズル作成が仕事としてできる会社はそうそうないと思っていましたが、ワンダーファイはまさにそれを仕事として楽しめる会社です。そうした理由で、会社からのオファーに応える形で、前職から現職に移る選択をしました。

自分のコンテンツで子どもたちが楽しんでくれているのを、直にフィードバックとして得られるということも大きな魅力でした。楽しんでもらえることはやり甲斐ですし、自分のつくったものでわくわくしてくれた子どもたちが、成長して将来様々なものを生み出していくかもしれないと期待するのも、たのしみのひとつです。

考えたものを形にして、子どもたちに届ける

ワンダーファイでの仕事内容を教えてください。

新しい思考力コンテンツの発案・制作です。私たちの開発するアプリ『シンクシンク(※世界150か国120万人の子どもたちに使われています)には、120種類以上のパズルや図形・迷路などの思考力コンテンツが収録されていますが、新しいコンテンツを順次追加しています。その候補を出したり、選定したり、問題の仕様やレベルを調整したりしています。

また、STEAM通信教材サービス『ワンダーボックス』では、ほぼすべてのコンテンツに、企画段階から関わっています。

企画の段階から家庭に届く完成品に至るまで、どんな試行錯誤がありますか?

例えば、ワンダーボックスの教材のひとつである「ビッグペーパー」。これは、B1サイズの大きな紙に様々な問題や仕掛けが詰まった教材なのですが、年中から小学校4年生まで共通の教材なので、特に難易度調整に気をつけるポイントが多くあります。

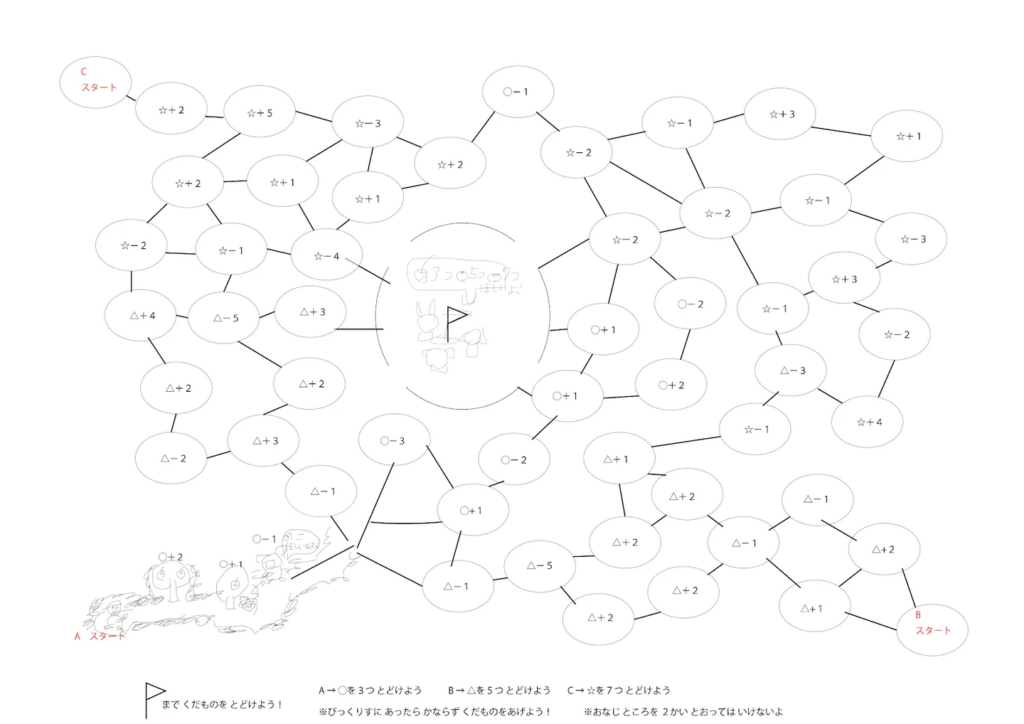

「9月は果物狩りをテーマにしよう」とチームで話していて、「それじゃあ果物が増えたり減ったりする迷路をやるのはどうか」と考え、はじめに作ったラフがこちらです▼

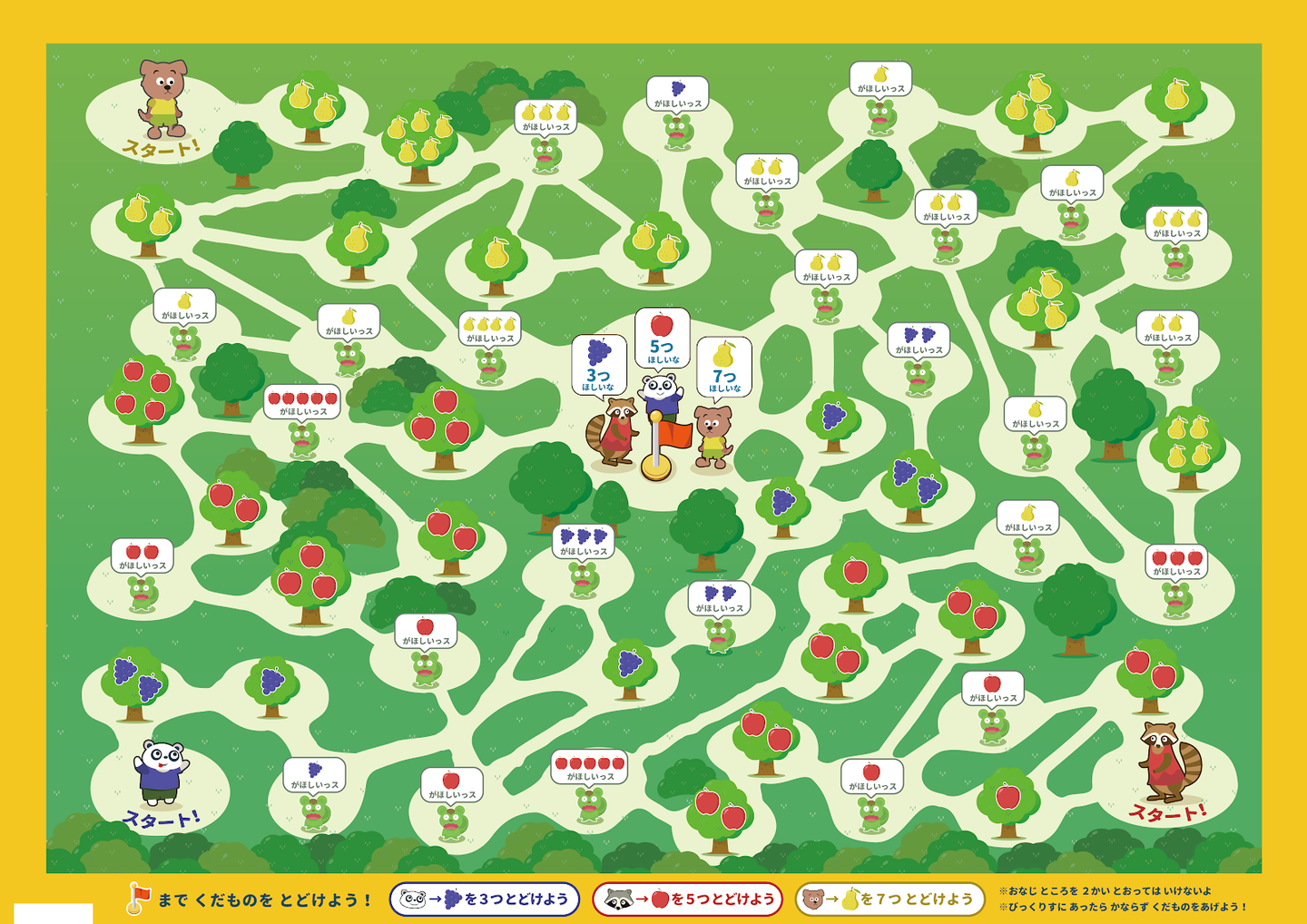

これを元に、デザイナーさんが作ってくれたのがこちらです▼

デザイナーさんの手によって一気に楽しそうになりましたね。毎度、ラフがこのように仕上がって出てくるのがとても楽しく、嬉しいです。

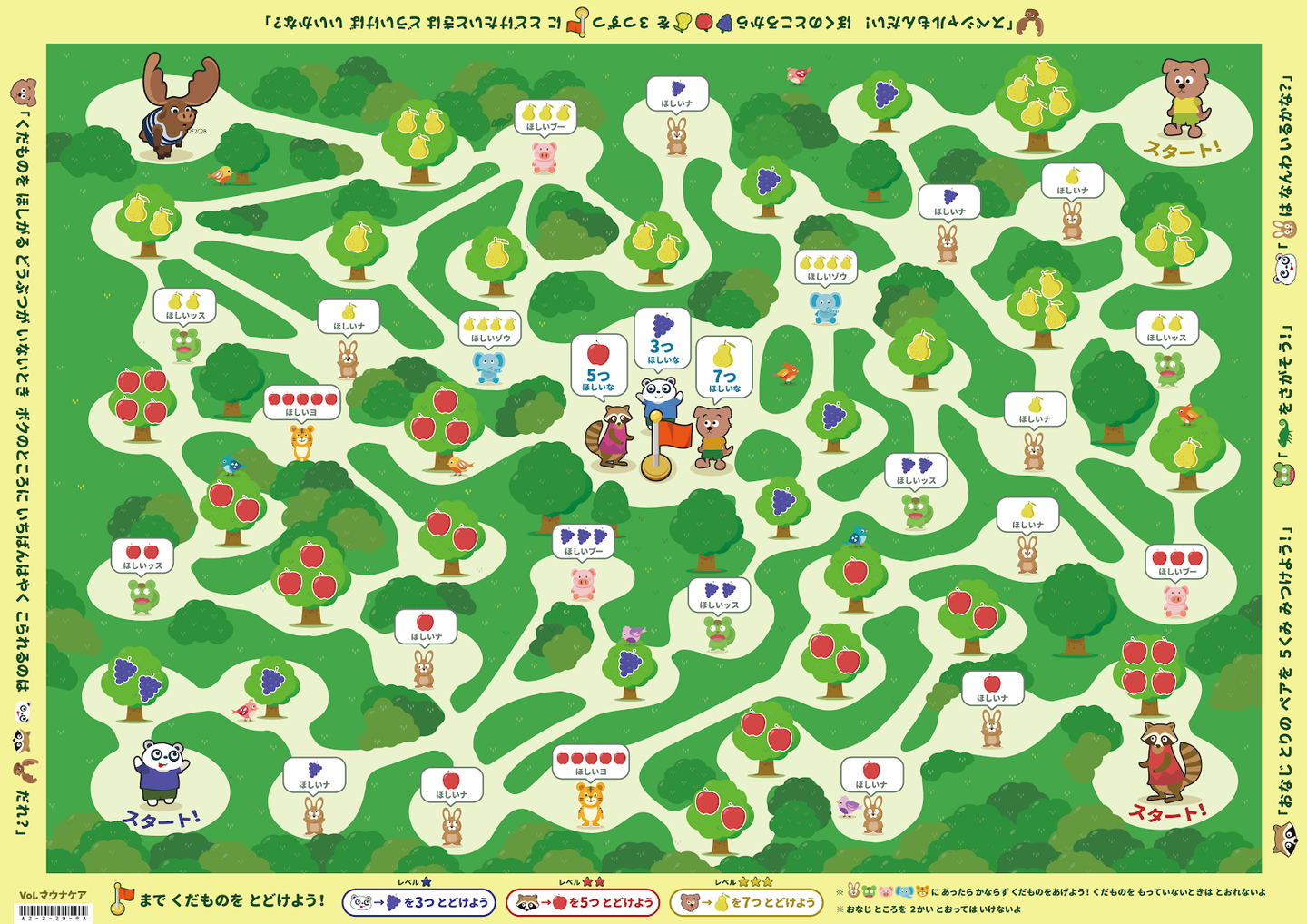

これを実際に子どもや社員に試してもらってみて、フィードバックをもとに調整していきました。そして完成したものがこちらです▼。・・・一つ前の画像との違い、分かりますかね…?(笑)

実際に子どもたちに試す中で、「梨」を7つ届けるルートはかなり難しいことがわかったので、このレベルはスペシャル問題という位置づけに。小鳥やカメレオンなどの隠し要素を加えて、果物狩り以外の遊びも楽しめるように趣向を凝らしています。

SNSなどでも、ご家庭でおはじきなどを使って家族で楽しんでいる様子が見られました。足し引きの概念にも親しめるため、保護者の方にも好評頂けていたようで、嬉しかったです。

ワンダーボックス 9月号届いた♡

— ぽんず2025S終了!🌸 (@ponsmama) August 27, 2020

ビッグペーパーの迷路をやっているうちに、自然と足し算引き算をやることになっていてありがたや〜😁 pic.twitter.com/WSQTNLwQwz

シンプルさと奥深さの両立

他に記憶に残っているコンテンツはありますか?

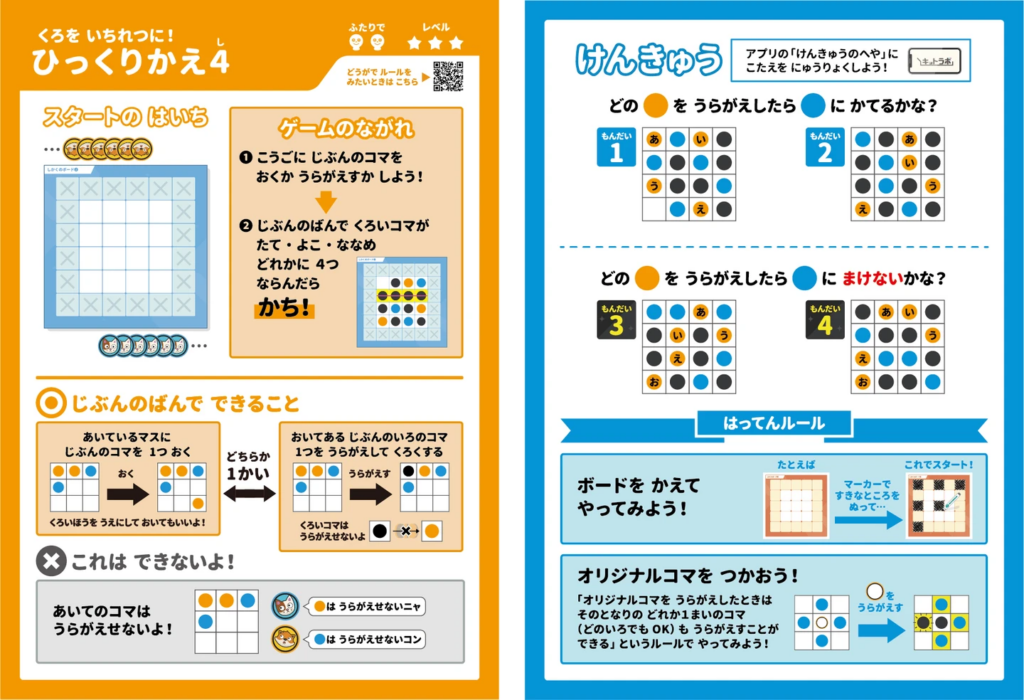

こちらもワンダーボックスで以前お届けした、ボードゲーム教材です。

「極めてシンプルな操作とルール」「テンポのよい決着」「奥深さ」などを重視して制作しました。

どんなゲームなのかを伝える上で、ルールをじっくり読んで理解してもらうよりも、「とりあえずやってみよう」→「そういうことね!」と、体験の中でわかっていくという流れの方が子どもたちには適しています。そのため、操作とルールがシンプルであること、決着のテンポが良いことはとても大切です。

一方で、必勝法がすぐにわかってしまうようなゲームでは長く楽しめません。何度プレイしても定石がつかめないようなものになるように工夫しています。

シンプルさと奥深さという要件は、一見両立させるのがかなり難しいものではありますが、そこは腕の見せ所。盤面の形やコマの配置などを研究して、うまく調整して完成までもっていくようにしています。

また、キットに同封されているルールカードの裏面では、盤面を変えたりルールをアレンジしたりすることも推奨しています。アレンジによってどうゲーム体験が変わるか、遊び方の幅が広がるかということを通じて、ボードゲームの世界がとても深くて楽しいものであることが伝えられるのではないかなと思っています。

早速やってます。#ワンダーボックス pic.twitter.com/CHZWAaiQbP

— あわたゆうさく (@ysk827) August 29, 2020

(2025年現在はワンダーボックスの教材として登場していません。)

会社の雰囲気について教えてください。

皆が互いに、それぞれの専門性や個性を尊敬し合っていて、とても心地よく仕事ができる環境だなと思います。皆さんそれぞれプロフェッショナルなところがあるので、その仕事ぶりを目にしては感嘆しますし、それが結集して良いものができあがる楽しさは、とても良いものです。

子どもたちの「あ、そういうことか!」も、「これってどういうこと?」も、両方楽しい

やりがいを感じること、これからやっていきたいことは?

コンテンツを考えたら、研究授業の中で子どもたちに試してもらいながら改善していくのですが、その反応を見るのは楽しいです。「あ、そういうことか!」と、子どもたちが躍動しているのを目の前で見られたときは、まさに期待していた反応として嬉しいです。

そもそもルールが伝わらなかったり、想像もしなかったところでつまづいていたりする様子を見ることになったときも、それはそれで、子どもって面白いな!と感じられて良いものです。そして、つまづいていたところをどうすれば伝わるかを考えて修正して、再び試してうまくいったら、「やったー!」という気持ちになりますね。

子どもたちをわくわくさせるコンテンツを作り続けたい

まだ提供できていない「面白いもの」はたくさんあると思っています。引き続き、様々な遊びを研究しては発明し、コンテンツや問題の制作を続けていって、子どもたちをわくわくさせ続けていきたいです。

XやInstagramで自分が生み出したコンテンツを楽しんでくれている様子を見るのは嬉しいものですが、楽しんでくれる家庭がもっと増えて、さらに多くの声が見られたらいいなと思っています。

ワンダーファイからの挑戦状(おまけ)

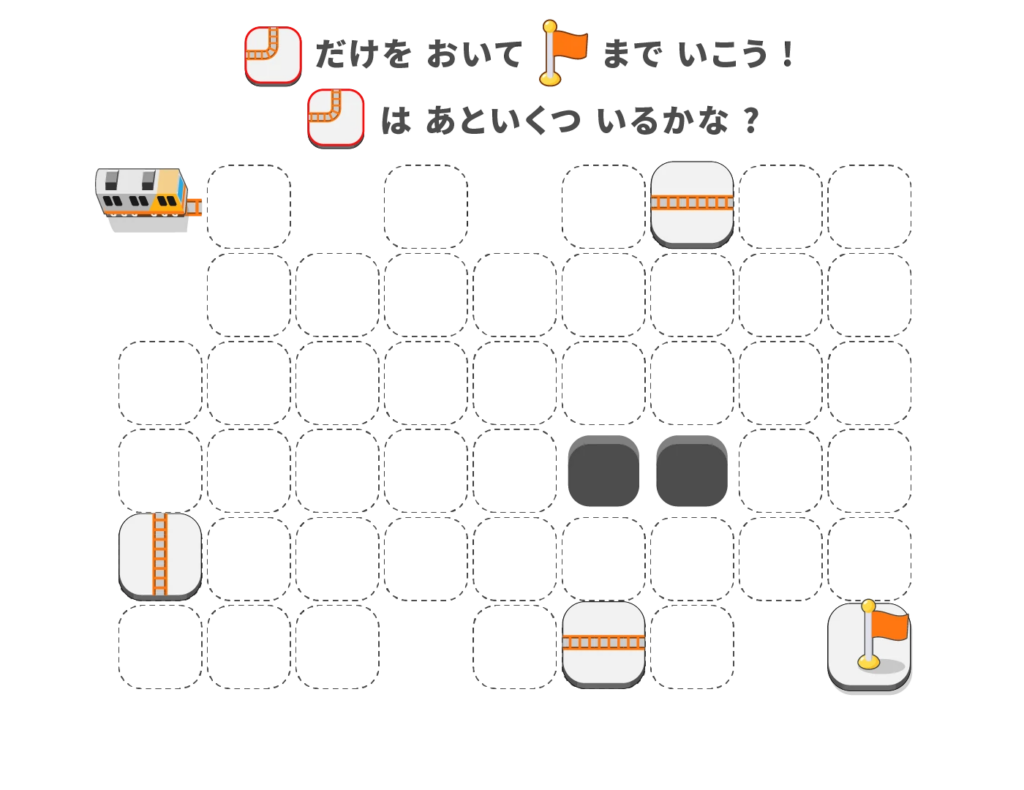

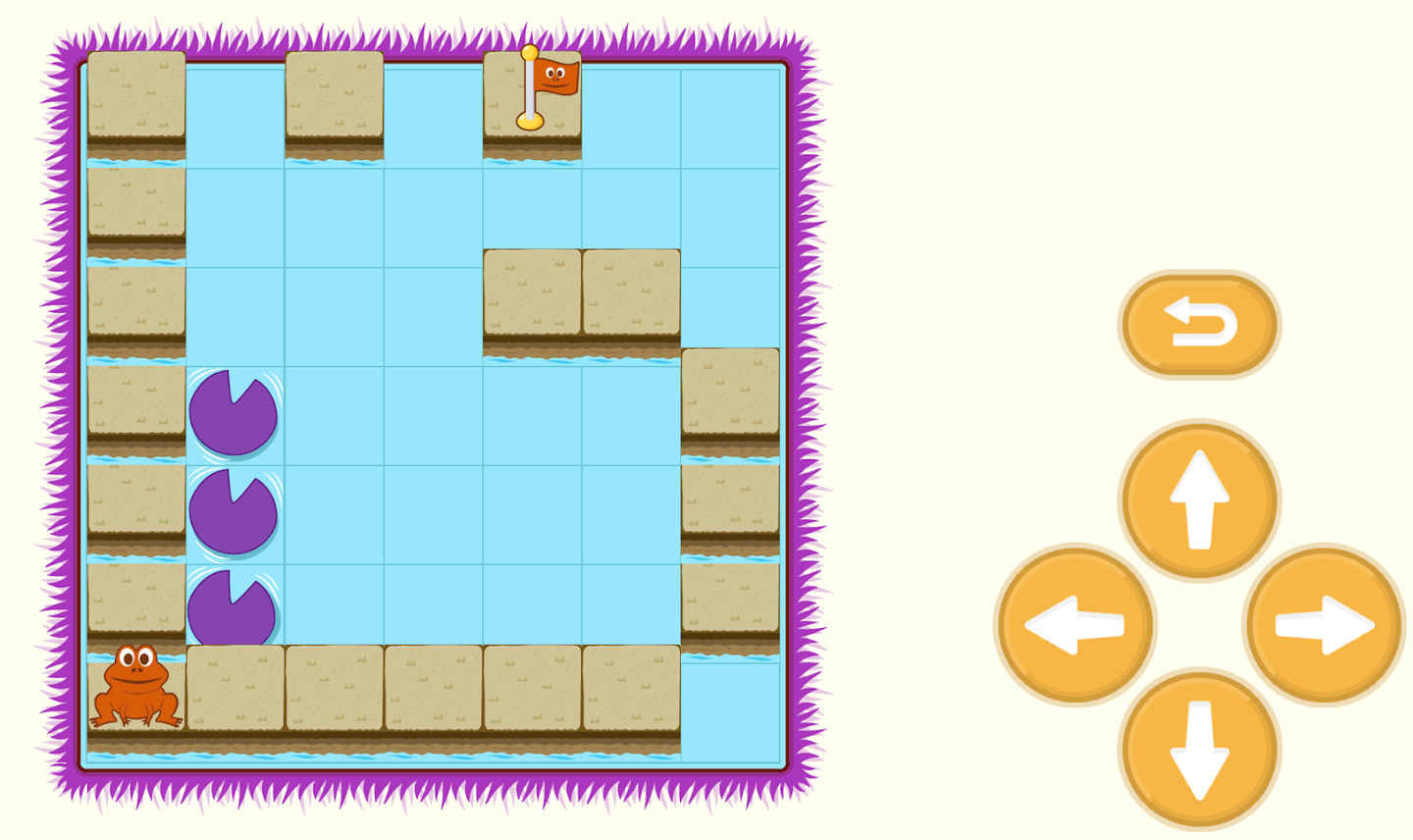

最後に、ワンダーファイからの挑戦状として、秋葉さんが作成して実際に子どもたちにも取り組んでもらった問題から、特別問題を2問用意してもらいました。ぜひ挑戦してみてくださいね!

▲ルール:カエルを操作してゴール(旗)を目指します。葉っぱに飛び移ると、はっぱに乗ったときの勢いで、何か(ブロックや他の葉っぱ)にぶつかるまで葉っぱごと進んでいきます。葉っぱが動くのはこのときだけで、葉っぱ上で葉っぱを操作することはできません。